Che cos'è il calibro e quanti tipi di calibro esistono?

Il calibro è uno dispositivo di misura ad alta precisione, utilizzato per rilevare grandezze lineari come spessori, diametri o profondità, con una risoluzione che può arrivare anche al centesimo di millimetro. È ideale in tutte quelle situazioni in cui un righello o un metro risultano insufficienti, ad esempio per verificare le dimensioni di piccoli particolari meccanici, gole o fori.

I principali tipi di calibro presenti sul mercato sono:

- Calibro a corsoio con nonio (analogico): è il modello tradizionale. La lettura avviene grazie alla combinazione tra la scala fissa e quella mobile (nonio).

- Calibro a quadrante: una variante dell’analogico, dotato di quadrante a lancetta che facilita la lettura, pur mantenendo un funzionamento meccanico.

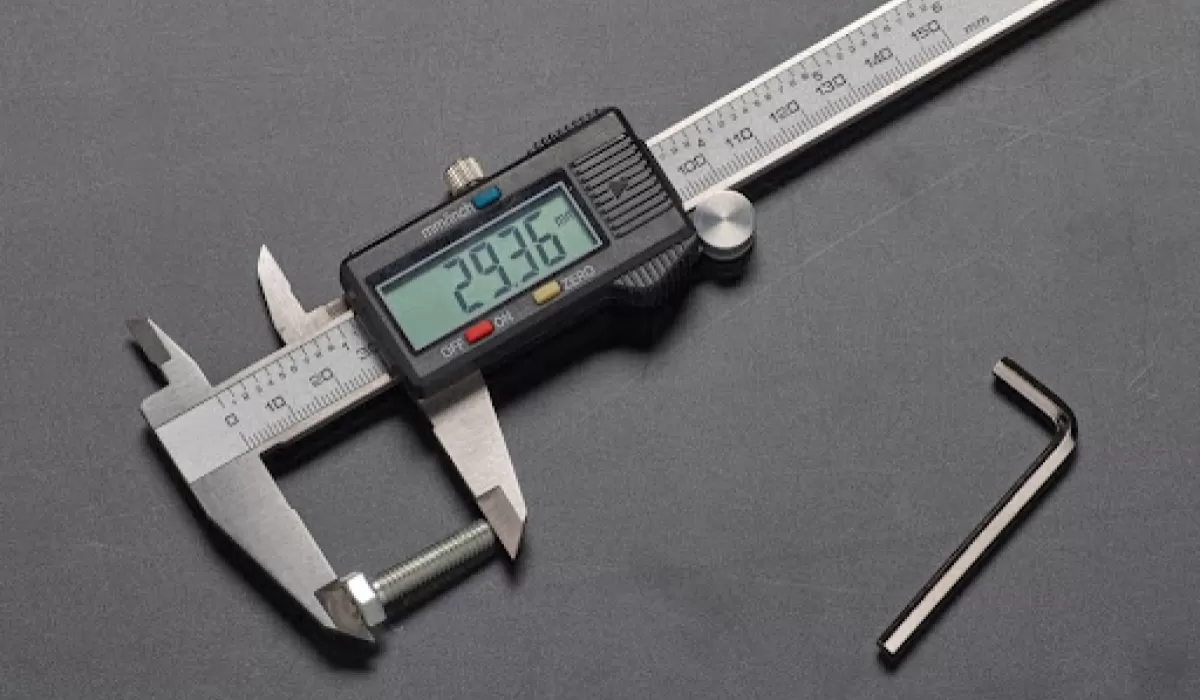

- Calibro digitale: equipaggiato con un display LCD che mostra direttamente il valore della misura. È preciso e molto intuitivo.

- Calibro di profondità: specializzato nella misurazione di profondità, grazie a un’asta scorrevole progettata per fori e cavità.

Ogni versione presenta caratteristiche tecniche specifiche, ma tutte consentono una misurazione precisa, rendendole in questo modo strumenti indispensabili in molti settori.

Come si usa il calibro: misurazioni interne, esterne e in profondità

Sapere come si usa il calibro è fondamentale per ottenere misurazioni precise e affidabili, sia con strumenti digitali che analogici. I calibri a corsoio sono progettati per effettuare tre tipi principali di misurazione: esterna, interna e di profondità, ciascuna associata a una specifica parte dello strumento.

La misurazione esterna si effettua utilizzando i becchi inferiori, i più grandi e robusti del calibro. Questi servono per rilevare spessori, larghezze o diametri esterni di oggetti come viti, barre cilindriche, lamiere o componenti meccanici. È sufficiente far combaciare i becchi con le superfici dell’oggetto e leggere la misura corrispondente.

Per eseguire una misurazione interna, come il diametro di un foro, un tubo o una gola, si utilizzano invece i becchi superiori, più piccoli e sottili. Questi si inseriscono all'interno della cavità da misurare e vengono aperti fino a toccarne le pareti opposte. Anche in questo caso, la precisione del contatto è fondamentale per ottenere una lettura corretta.

Infine, per le misurazioni di profondità, si utilizza l’asta di profondità, che si estende dal fondo dello strumento quando si sposta il corsoio. Questa funzione consente di determinare con precisione la profondità di fori ciechi, scanalature, incavi o gole, con una sensibilità che può arrivare fino al centesimo di millimetro nei modelli più precisi.

In tutti e tre i casi, è importante mantenere il calibro ben perpendicolare alla superficie da misurare e applicare una pressione leggera ma costante

Come si legge un calibro digitale

Il calibro digitale è il più immediato da leggere e utilizzare. Una volta applicato correttamente allo specifico punto da misurare, il valore compare sul display elettronico, in millimetri (mm) oppure in pollici (inch), a seconda dell’impostazione selezionata.

Ecco i passaggi per una corretta lettura:

- Accendere il calibro premendo il pulsante ON.

- Azzerare lo strumento chiudendo i becchi e premendo il tasto ZERO, per eliminare eventuali disallineamenti e garantire una lettura precisa.

- Eseguire la misurazione utilizzando la parte appropriata dello strumento (becchi esterni, interni o asta di profondità) in base al tipo di dimensione da rilevare.

- Leggere il valore direttamente sullo schermo: la misura è subito disponibile, senza necessità di interpretazione.

Il vantaggio principale del calibro digitale è la rapidità di lettura. Inoltre, molti modelli offrono funzioni avanzate, come la conversione tra unità di misura, la memorizzazione delle rilevazioni e la trasmissione dei dati a dispositivi esterni via cavo o connessione wireless.

Come si legge un calibro analogico

Capire come si legge un calibro analogico può sembrare complicato all’inizio, ma una volta compreso il meccanismo del nonio, tutto diventa più semplice. A differenza del calibro digitale il modello analogico richiede un piccolo sforzo in più per interpretare le tacche incise sullo strumento. Esistono diversi tipi di calibri analogici, ciascuno con una scala di precisione diversa: decimale, ventesimale e cinquantesimale.

Calibro decimale (precisione 0,1 mm)

In questo tipo di calibro, il nonio è suddiviso in 10 divisioni che coprono 9 mm della scala principale. Ogni divisione del nonio corrisponde quindi a 0,1 mm. Facciamo un esempio pratico: immaginiamo di effettuare una misurazione. Sulla scala fissa leggiamo 24 mm interi. Poi guardiamo il nonio e notiamo che la settima tacca coincide perfettamente con una delle tacche della scala fissa. Questo significa che dobbiamo aggiungere 0,7 mm alla nostra misura. Il risultato finale sarà quindi 24,7 mm.

Calibro ventesimale (precisione 0,05 mm)

Qui la scala del nonio è divisa in 20 parti che si estendono su 19 mm della scala principale. Ogni divisione del nonio equivale a 0,05 mm. Esempio: supponiamo di leggere 16 mm sulla scala fissa. Scorrendo il nonio, vediamo che la terza tacca si allinea perfettamente con una tacca della scala principale. Moltiplichiamo 3 per 0,05 mm e otteniamo 0,15 mm. Sommando i due valori, otteniamo una misurazione di 16,15 mm.

Calibro cinquantesimale (precisione 0,02 mm)

Il nonio ha 50 divisioni distribuite su 49 mm. Ogni divisione rappresenta 0,02 mm. Ecco come funziona: immaginiamo di leggere 12 mm sulla scala principale. Scorriamo il nonio e notiamo che la diciottesima tacca coincide con una tacca della scala fissa. Moltiplichiamo 18 per 0,02 mm e otteniamo 0,36 mm. La misura finale sarà quindi 12,36 mm.